|

|

硬件平台:

1 主控:SMDK Exynos4412 POP S5M8767A

2 RFID模块:君盾集团提供的RC522模块

3 通信接口:SPI

软件平台:Android ICS & kernel version 3.0.15

一,使能主控端SPI

1 硬件使能:

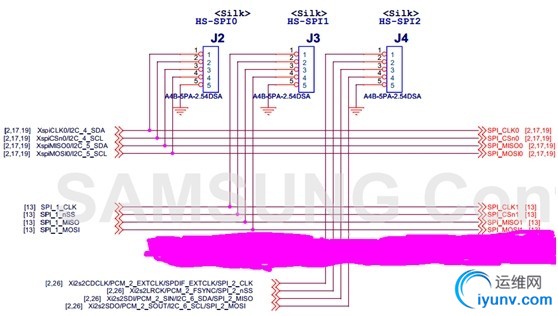

从SMDK原理图上可以看到SPI0与I2C共用,SPI1已经连接到其它设备,SPI2未用,故这里选用SPI2。

2 软件使能:

SMDK Exynos4412 主控端已经配置好了SPI接口,使用时只需打开宏CONFIG_S3C64XX_DEV_SPI即可。

打开方式:make menuconfigàDevice DriversàSPI supportàSamsung S3C64XX series type SPI.

编译后生成zImage,烧录进开发板。

二,测试主控端SPI

主控端SPI已经打开,接下来可以用一个通用的SPI驱动来测试主控端SPI硬件是否能正常工作。

以模块的方式编译:drivers/spi/spidev.c,生成spidev.ko,便是通用的设备端SPI驱动程序。

编译测试程序:Documentation/spi/spidev_test.c,先修改第32行: static const char *device = "/dev/spidev1.1"的设备为“/dev/spidev2.0”,然后再以应用程序的方式来编译,生成spidev_test,即为对应SPI的测试程序。

通过串口,赋予root权限和系统可读写权限:

shell@android:/ $ su root

shell@android:/ # mount -o remount -rw /system

[ 391.423930] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)

shell@android:/ #

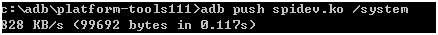

通过adb把spidev.ko和spidev_test push到开发板:

加载驱动:

shell@android:/system # insmod spidev.ko

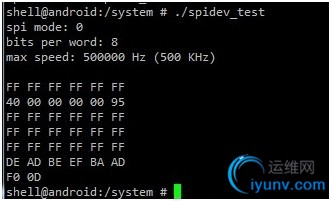

把MISO和MOSI短路,即自发自收,然后再执行测试程序:

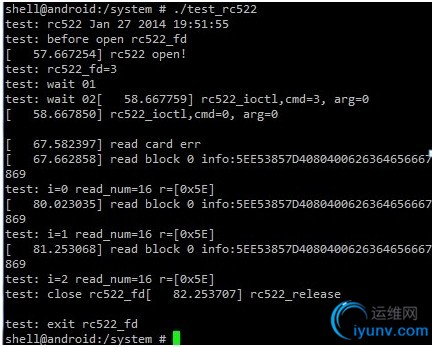

如上图所示,说明能通过SPI收发数据;如果全部显示为0,则说明SPI未正常工作。接下来可以放心地去调试我们的RC522模块了。

三,RC522设备端驱动调试

上面的实验已经证明了主控的SPI可以正常工作,接下来可以正式调试RC522了。――这里假设你的rfid_rc522驱动已经写好,现在只需要去调试――如果驱动没有写好,请看另一篇Blog。

1 打开与开发板相关的文件:arch/arm/mach-exynos/mach-smdk4x12.c

由于使用的spi2,故要修改board_info里的modalias = “rfid_rc522”,与驱动里的spi_drviver.name相匹配,否则probe函数不成功。

- 988 static struct spi_board_info spi2_board_info[] __initdata = {

- 989 {

- 990 .modalias = "rfid_rc522",

- 991 .platform_data = NULL,

- 992 .max_speed_hz = 10*1000*1000,

- 993 .bus_num = 2,

- 994 .chip_select = 0,

- 995 .mode = SPI_MODE_0,

- 996 .controller_data = &spi2_csi[0],

- 997 }

- 998 };

2 重新编译内核,并烧录到开发板。

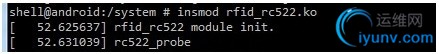

3 编译rc522驱动程序,并通过adb usb把生成的rfid_rc522.ko copy到开发板系统的/system目录下,然后 insmod rfid_rc522.ko, 这样驱动就以模块的形式加载进了内核系统。加载成功后,在/dev 目录下就会有rfid_rc522_dev这个目录。

四,应用程序

驱动中的write函数为:

rc522_write (struct file *filp, const char *buf, size_t count, loff_t *f_pos);

用户空间的应用程序write函数为:

write(rc522_fd, bufpw1, sizeof(bufpw1));

二者如何联系的呢?

其实应用程序中的write函数通过调用操作系统中的核心函数sys_write(unsigned int fd, const char * buf, size_t count)来实现,而sys_write()函数又对驱动中的rc522_write()进行了封装。

//摘自论坛开始

下面以字符设备驱动来具体说明:

1,insmod驱动程序。驱动程序申请次设备名和主设备号,这些可以在/proc/devieces中获得。

2,从/proc/devices中获得主设备号,并使用mknod命令建立设备节点文件。这是通过主设备号将设备节点文件和设备驱动程序联系在一起。设备节点文件中的file属性中指明了驱动程序中fops方法实现的函数指针。

3,用户程序使用open打开设备节点文件,这时操作系统内核知道该驱动程序工作了,就调用fops方法中的open函数进行相应的工作。open方法一般返回的是文件标示符,实际上并不是直接对它进行操作的,而是有操作系统的系统调用在背后工作。

4,当用户使用write函数操作设备文件时,操作系统调用sys_write函数,该函数首先通过文件标示符得到设备节点文件对应的inode指针和flip指针。inode指针中有设备号信息,能够告诉操作系统应该使用哪一个设备驱动程序,flip指针中有fops信息,可以告诉操作系统相应的fops方法函数在那里可以找到。

5,然后这时sys_write才会调用驱动程序中的write方法来对设备进行写的操作。

其中1-3都是在用户空间进行的,4-5是在内核空间进行的。用户的write函数和操作系统的write函数通过系统调用sys_write联系在了一起。

注意:

对于块设备来说,还存在写的模式的问题,这应该是由GNU C库来解决的,这里不予讨论,因为我没有看过GNU C库的源代码。

//摘自论坛结束

应用程序源码如下:

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- #include

- static enum IO_CMD {

- READ_CARD = 0,

- CHANGE_PASSWD = 1,

- CHANGE_BLOCK = 3,

- SET_RW_TIME = 4,

- WRITE_CARD = 5,

- };

- int main(int argc, char** argv)

- {

- int rc522_fd;

- int i, read_num;

- char r[256];

- printf("test: rc522 %s %s\n", __DATE__, __TIME__);

- printf("test: before open rc522_fd\n");

- rc522_fd = open("/dev/rfid_rc522_dev", O_RDWR);

- printf("test: rc522_fd=%d\n", rc522_fd);

- if(rc522_fd == -1)

- {

- printf("test: Error Opening rc522\n");

- return(-1);

- }

- printf("test: wait 01\n");

- sleep(1); //wait

- printf("test: wait 02\n");

- /******* Never to open ********/

- #if 0

- // change password as:020202020202

- ioctl(rc522_fd, CHANGE_BLOCK, 0);//参数3:选第0块

- ioctl(rc522_fd, CHANGE_PASSWD, 0);

- char bufpw1[6] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};

- write(rc522_fd, bufpw1, sizeof(bufpw1));

- #endif

- ioctl(rc522_fd, CHANGE_BLOCK, 0);//参数3:选第0块

- ioctl(rc522_fd, READ_CARD, 0);//参数3没用

- for(i = 0; i 0){

- printf("r=[0x%.2X]", r[0]);

- }

- printf("\n");

- sleep(1);

- }

- // write something to the card

- ioctl(rc522_fd, CHANGE_BLOCK, 1);//参数3:选第2块

- ioctl(rc522_fd, WRITE_CARD, 1);

- printf("before write card!\n");

- char buf[11] = "186653803xx";

- if(write(rc522_fd, buf,sizeof(buf)))

- {

- printf("write error\n");

- }

- // read block[1], just writed with

- ioctl(rc522_fd, CHANGE_BLOCK, 1);//参数3:选第1块

- ioctl(rc522_fd, READ_CARD, 0);//参数3没用

- read_num = read(rc522_fd, r, 0);

- printf("read block[1]\n\n\n The number you just writed is: %s\n\n\n", r);

- printf("test: close rc522_fd\n");

- close(rc522_fd);

- printf("test: exit rc522_fd\n");

- return 0;

- }

应用程序编译的Makefile 如下:

- # Comment/uncomment the following line to disable/enable debugging

- #DEBUG = y

- DEST_BIN_DIR= drivers/

- EXTRA_CFLAGS += -D_V3

- #TESTFLAGS = -D_V3

- # Add your debugging flag (or not) to CFLAGS

- ifeq ($(DEBUG),y)

- DEBFLAGS = -O -g -DSCULL_DEBUG # "-O" is needed to expand inlines

- else

- DEBFLAGS = -O2

- endif

- EXTRA_CFLAGS += $(DEBFLAGS)

- EXTRA_CFLAGS += -I$(LDDINC)

- EXTRA_CFLAGS += -DREV_VERSION=$(REV_VERSION)

- LDFLAGS += --static

- all: test

- clean:

- rm -rf test_rc522

- cp:

- cp -f test_rc522 $(DEST_BIN_DIR)

- mv:

- mv -f test_rc522 $(DEST_BIN_DIR)

- test:

- arm-linux-gcc $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -O2 test_rc522.c -o test_rc522

- depend .depend dep:

- $(CC) $(CFLAGS) -M *.c > .depend

- ifeq (.depend,$(wildcard .depend))

- include .depend

- endif

测试时,把卡靠近RC522的天线区域,即可正常读到卡ID。

五,总结

本次调试比较顺利,遇到几个比较大的问题如下:

1 SMDK开发板SPI0通信有问题,开始一直以为驱动的问题,也不知道应该如何测试开发板SPI接口是否OK,在网上找了一些资料后发现SPI驱动可以通过内核自带的驱动模块和应用程序进行测试。

2 应用程序(测试程序)无法在开发板系统上运行,原因是链接库未设置成静态。

3 RC522中的VCC供电需要3.3V,MOSI,CLK等TTL高电平也是3.3V。但4412主控的GPIO输出的高电平全部是1.8V,故模块无法正常工作。由于是调试,故不可能加一个TTL电平转换的IC了。后来试着把VCC调低到2.6V,结果模块可以正常工作了。

|

|